Christ ist erstanden!

So begrüßen sich Christen seit vielen Jahrhunderten weltweit am Ostersonntag, um Ihre Osterfreude auszudrücken. Auch bei unserem Familiengottesdienst am vergangenen Sonntag riefen wir uns diese Worte voller Freude zu – mit Unterstützung von Eule Sophia, unserer Kirchturmbewohnerin, die das alles ja zum ersten Mal erlebte. Und wir gingen der Frage nach, warum es manchmal so schwer ist, Dinge zu glauben, die wir uns mit dem Verstand nicht vorstellen können – so, wie der Jünger Thomas, der seine Hände erst in Jesu Wunden legen musste, bevor er es für sich „begreifen“ konnte. – Das mit Blumen geschmückte Osterkreuz drückt es vielleicht am besten aus: wenn wir für uns selbst erfahren, dass unser Herr Jesus lebt – dann blüht die Hoffnung in uns, auf und wir können mit Gewissheit sagen: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“

03.04.2024

Was glaubst denn du…?!

Als Pfarrerin oder Pfarrer bekommt man immer wieder die verschiedensten Fragen gestellt.

Manchmal sind es alltägliche Dinge, manches davon sind Glaubensfragen: „Glauben Sie an die Auferstehung?“, „Wie, denken Sie, wird es im Himmel sein?“; „Glauben Sie wirklich an den Teufel als Person?“ …

Manche dieser Fragen sind einfacher zu beantworten, andere nicht ganz so leicht. Aber jede dieser Fragen bringt einen tiefer zum Nachdenken und dazu, sich mit dem auseinanderzusetzen, was uns als Christen so bewegt. Hinter den Fragen selbst steht manchmal eine Unsicherheit, ein Zweifel, ein aufrichtiges Interesse oder die Hoffnung auf Gewissheit in einer unsicheren Welt. Nicht auf alle Fragen hat man immer gleich eine Antwort parat. - Aber was ich mittlerweile tue, wenn diese Fragen kommen: Ich gebe Zeugnis.

Ich erzähle dem anderen, wo und wie ich Gottes Hand in meinem Leben bisher deutlich gespürt habe. Ich erzähle, wie Gott mein Leben gesegnet hat. Und ich spreche von der Hoffnung, die ich daraus ziehe.

Und nach jedem dieser Gespräche denke ich mir: eigentlich könnten wir alle das viel öfter tun. Zum einen Fragen stellen – aber auch: als Christen selbst Zeugnis geben von unserer Hoffnung, die uns im Leben trägt.

Auch, wenn die anderen einen vielleicht für seltsam halten (das ging den ersten Jüngern schließlich nicht anders).

Gerade das ist ja die Botschaft, die Jesus uns an Ostern gegeben hat, dass wir sie mit anderen teilen: „Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden.“ (Mk 16,16a)

Daniela Nelson, 03.04.2024

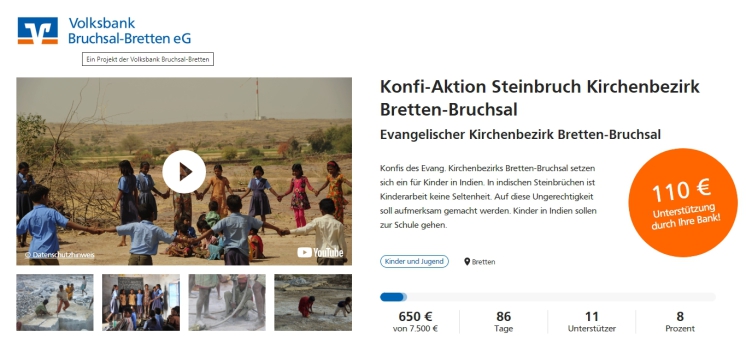

Spendenaktion für Kinder in Indien

Die letztjährigen Konfis des Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal hatten die Idee zu diesem Projekt, das Kinder in Indien aus Steinbrüchen holt und Ihnen die Möglichkeit zur Schulbildung verschafft. Die Volksbank Bruchsal-Bretten unterstützt das Projekt: Für jede/n Spender/in gibt es 10 Euro zusätzlich von der Bank. Hier können Sie sich informieren und spenden.

Ostern: Mit Freude und Sorge

Viel muss man zhum Osterfest 2022 gar nicht schreiben - diese Bilder aus unserem Ostergottesdienst reichen eigentlich, denn es steckt alles drin, was mich und vielleicht auch Sie in diesen Tagen bewegt: Der Wunsch und die Hoffnung, dass in Europa wieder Frieden einkehrt, das Bangen mit den ukrainischen Frauen und Kindern um die Männer in der Heimat, aber auch ein wenig die Freude darüber, dass wir an diesem Osterfest wieder ein Stück Normalität zurückgewonnen haben (die uns und unseren Gästen auch wieder ein wenig Kraft geben möge). Osternacht mit den Konfis, Ostersonntag mit Kindern, die das Kreuz schmückten, auch mal wieder eine kleine Aktion mit Zuckerkreidebildern als Gebeten (die Wünsche sprechen für sich) - das alles hat gut getan.

Licht

Wann weicht die Nacht dem Tag?

Diese Frage stellt eine Erzählung der Chassidim, und sie beantwortet sie so:

Ein Rabbi fragte einen gläubigen Juden: "Wann weicht die Nacht dem Tag? Woran erkennt man das?"

Der versuchte eine Antwort: "Vielleicht wenn man den ersten Lichtschimmer am Himmel sieht? Oder wenn man einen Busch schon von einem Menschen unterscheiden kann?"

"Nein", sagte der Rabbi, "die Nacht weicht dem Tag, wenn der eine im Gesicht des anderen den Bruder und die Schwerster erkennt. Solange das nicht der Fall ist, ist die Nacht noch in uns."

Diese Erzählung beleuchtet, warum es uns so wichtig ist, Kerzen zu entzünden, wie zum Beispiel das Friedenslicht aus Bethlehem, das wir einander an Weihnachten weitergeben. Es geht nicht um Beleuchtung, sondern um Erleuchtung: Unsere Kerzen transportieren die Botschaft, dass Gott und und wir einander in den Dunkelheiten des Lebens beistehen.

Ein leuchtender Zuspruch, ein heller Trost, ein Zeichen des Beistands: An diesem Weihnachtsfest brauchen wir das!

Graue Tage

Herbstferien: Graue Tage, keine Schule, Aufräumen, Winterreifen montieren, Schreibtisch entmüllen, lange Unerledigtes unwillig anfassen und erledigen, fallendes Laub, sinkende Temperaturen, Volkstrauertag und Totensonntag - und dann auch noch der Strukturprozess mit den Stellenkürzungen in unserer Region, die durch die inzwischen entstandenen Vakanzen eigentlich schon Realität sind und die für mich (und damit auch für Sie als Kirchengemeinde) doch erhebliche Veränderungen bringen werden.

Gut, dass es da auch noch Lichtblicke gibt (mit den Teamern T-Shirts für den KonfiCup machen zum Beispiel).

Und schön, dass es die alten Trost- und Trotz-Kirchenlieder gibt, die gesungenen Durchhalteparolen, die schönen bildhaften Texte, die uns versichern: Gott ist bei uns. Wir werden es schaffen.

Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu!

Tobe, Welt und springe, ich steh hier und singe in gar sich'rer Ruh.

Gottes Macht hält mich in Acht,

Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen.

(EG 396,3)

Ich lasse offen, was oder wen ich als alten, brummenden Drachen identifiziere, dem es zu trotzen gilt. Ich bin sicher, Ihnen fällt selber einer ein.

Wichtig ist, dass in allem Toben und Brummen gilt: Gottes Macht hält uns in Acht.

Nur Mut!

Hab keine Angst, sondern verkünde unbeirrt die Gute Nachricht (Apg 18,9).

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln (Psalm 23,1).

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht (Psalm 121,3).

Ich bin bei dir! Niemand kann dir etwas anhaben (Apostelgeschichte 18,10).

Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen, sondern gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit

(2. Timotheus 1,7).

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende (Matthäus 28,20).

Klasse 6 unserer Kraichgauschule und die Bibel: Wie geht das zusammen?

Vielleicht so: Indem wir lauter Bibelsprüche lesen und uns zusprechen lassen, die Mut machen und Vertrauen schenken. Und weil es leichter fällt, sich mit so einem Spruch zu beschäftigen, wenn man gemeinsam liest und kreativ wird, sind aus den Sprüchen Plakate entstanden, die weiterwirken: In Heft und Kopf der Schülerinnen und Schüler, und auch hier, auf dieser Seite.

Nur Mut!

Wie lieblich ist der Maien ...

Ganz glücklich schaut er nicht - Pfarrer Martin Behm aus Lauban in Schlesien hat auch allen Grund dazu. Schließlich lebte er zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Er war fast sein ganzes Leben (1557-1622) in seiner Heimatstadt und hat seine Gemeinde durch viele schwere Zeiten begleitet. Martin Behm sprach von den "drey grossen Landplagen Krieg, Tewrung, Pestilentz": Epidemien wie die Pest, Hungersnöte und Missernten, kriegerische Auseinandersetzungen hat er erlebt - dagegen verblasst das Corona-Virus doch ziemlich, auch weil wir uns inzwischen besser gegen solche Krankheiten wehren können.

Aber auch vor 400 Jahren hatte man schon erkannt, dass die innere Widerstandskraft eines Menschen wichtig ist, wenn er Krisen überstehen will. Martin Behm hat seinen Teil zur Stärkung seiner Mitmenschen beigetragen. Seine Gedanken hat er in Liedtexte gegossen - wer singt, ist generell widerstandsfähiger und nimmt stärkende Gedanken leichter auf.

Eines seiner bekanntesten Lieder singen wir auch heute manchmal noch: Wie lieblich ist der Maien. Das Lied fängt an mit der Betrachtung der Schöpfung - schön, sonnig, wohl geordnet, voller Freude und Leben (Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht). Es empfiehlt eine Lebenshaltung des Grundvertrauens und der Dankbarkeit (Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein!), fern von aller Negativität. Und es bittet darum, dass die Sonne nicht äußerlich bleibe (Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein), sondern auch unser Herz erhelle und uns fröhlich produktiv mache (Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein).

Ostern 2021

Ostern im Jahr 2021 - das ist ein bisschen wie Hängen und Würgen.

Immer noch sind wir in der Tretmühle der Pandemie. Vieles, was mir als Pfarrer lieb ist, vom Konfi bis zum Krabbelgottesdienst, vom Geburtstagsbesuch bis zum Seniorennachmittag ist schon so lange nicht mehr normal, dass man sich fast schon damit abfindet.

Nichts wäre schlimmer als das.

Ostern ist das Fest, das die Herrschaft des Todes bricht. Was Gott in Jesus Christus angefangen hat, wird nicht annulliert oder aus-gelöscht. Es geht weiter. Es darf gefeiert und gelacht, gearbeitet und gelebt werden. Und es dürfen auch Gottesdienste gefeiert werden, die ein wenig anders sind als gewohnt.

Auch auf diese Weise gewinnt die zunächst einmal "nur" theologische Aussage über den besiegten Tod in diesem Jahr und unter Pandemiebedingungen Gestalt: Osterkerze, Blumenkreuz, Kinderaktionen sind Ausdruck unseres Glaubens, dass Gott uns nicht vergisst und Vorgeschmack auf bessere und fröhlichere Zeiten.

Diese Zeiten werden kommen, das ist so sicher wie das Amen, das wir demnächst des öfteren in oder vor der Kirche sprechen werden. In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Bilder des Jahres 2020

Das Jahr 2020 war besonders.

Manchmal war es besonders schlimm.

Aber manchmal war es auch besonders anrührend, kreativ, trotzig, bunt und fröhlich.

Meine persönliche Auswahl von Bildern des letzten Jahres aus unserer Gemeinde möchte zeigen, dass in der Krise auch die Geister des Lebens und der Kreativität wach werden.

The three wise men

So nennt man sie in England, die heiligen drei Könige (die nach dem Matthäusevangelium weder heilig noch drei noch Könige sind). Mir gefällt dieser englische Titel: "Wise men" ist nicht nur als Übersetzung näher am Original ("orientalische Magier" oder "(sternkundige) Weise aus dem Osten", wenn man das Griechische genau nimmt). "Wise men", die weisen Männer aus dem Morgenland, sind auch in meiner Vorstellung noch frei von allen späteren Interpretationen und Ausweitungen, die - so sympathisch sie auch sind - die Weisen doch immer mehr dem Morgenland entrücken und zu einem christlichen Universalphänomen machen.

Die ursprüngliche Legende im Matthäusevangelium atmet noch den Geist des Orients: Denn nicht nur die Weisen haben ihren Auftritt in Matthäus 2, sondern auch ihr Gegenspieler, der König Herodes. Und so kommt alles vor, was der Orient zu bieten hat (damals und heute): Gastfreundschaft und Großzügigkeit, List und Gegenlist, Diplomatie und Ranküne, Mord und Flucht, Grausamkeit und Angst, Liebe und Rettung.

Manchmal darf man sich daran erinnern lassen, dass unsere Religion aus dem Orient kommt. Und dass zu ihr nicht nur abendländische Klarheit, sondern auch morgenländische Mehrdeutigkeit gehören.

Unsere Krippenszenen zeigen die heiligen drei Könige, nicht die Weisen. Und sie sparen den Kindermord, die Gefährdung, den Widersacher Herodes aus. Das macht alles schön eindeutig und harmonisch, aber auch ein bisschen eindimensional.

Unsere Könige (siehe Bild) waren, wie der Rest der Krippe, dieses Weihnachten im Außeneinsatz und haben den Bewohnern der Seniorenheime in unserer Gemeinde in mehreren kleinen Gottesdiensten die Weihnachtsbotschaft gebracht. Am Ende, wenn die Figuren standen, sah alles immer schön aus. Und doch war in diesem Jahr die Gefährdung immer präsent. Ein bisschen wie in Matthäus 2. Vielleicht war deswegen dieses Weihnachtsfest besonders intensiv.

Jetzt dürfen alle wieder in ihren Koffer (mit frischen Leintüchern gut gepolstert) und hoffen - wie wir - auf ein gesundes neues Jahr.

St. Nikolaus

Seit 2018 hat auch St. Nikolaus seinen Platz in der evangelischen Gottesdienstordnung - die liturgische Wiederentdeckung eines Heiligen der ungeteilten Kirche, lange vor den Kirchenspaltungen in Ost- und Westkirche oder der konfessionellen Trennung durch die Reformation. Auch ein bisschen evangelische Selbstkritik schwingt bei dieser Wiederentdeckung mit, war es doch Luther, der Nikolaus als Geschenkebringer durch die Kunstfigur des "Christkinds" abgelöst hat.

Nikolaus, in der Abbildung oben als orthodoxer Bischof dargestellt, ist als Heiliger natürlich auch eine Kunstfigur, aber immerhin eine mit historischen Wurzeln. Im antiken Phrygien (in der heutigen Türkei) lebten zwei Nikoläuse, der eine Bischof von Myra im 4. Jahrhundert, der andere Abt des Klosters Sion und Bischof von Pinora im 6. Jahrhundert. Viel ist historisch nicht bekannt, aber schon im 6. Jahrhundert begann mit der sogenannten "Stratelatenlegende" die Verehrung des Heiligen Nikolaus, der im Verborgenen Gutes tut, freigiebig schenkt, Wunder wirkt, Menschen rettet, Armut bekämpft und ein Herz für Kinder hat.

Dass wir uns zu Weihnachten beschenken, verdanken wir ihm. Viele Jahrhunderte lang war der Nikolaustag der Tag der Geschenke. Ein Tag, an dem die volkstümliche Version der biblischen Hoffnungen und Heilsansagen Gestalt gewann: Mit Kinderglück, Geschenken, einer heilen, gesegneten Welt im Kleinen.

Der Nikolaus hat es verdient, von pädagogischen Begleitfiguren (Knecht Ruprecht) und konsumfördernden Weihnachtsmännern (die lange vor der Coca-Cola-Werbekampagne erfunden wurden) befreit zu werden, und das sein zu dürfen, was er sein will: Greifbare, handfeste Auslegung der Bergpredigt (Matthäus 6,1-4).

Der Morgenstern

Die Venus geht als Morgenstern vor der Sonne auf. Das helle Strahlen des Morgensterns deutet schon die Helligkeit der Sonne und des Tages an. Der Morgenstern "führt den Tag herauf."

Es ist kein Wunder, dass das Bild des Morgensterns auch als Bild auf Jesus Christus projiziert wurde - schon im Neuen Testament (Offenbarung 22,16). Von ihm, von seinen Worten und Taten, von seinen Impulsen erhoffte man sich eine lichtvolle, neue Welt, der er strahlend vorausging.

Im Advent kommt dieses Bild, und mit dem Bild auch die Hoffnung, immer wieder neu zur Sprache. Und man meint: Je dunkler die Zeit, desto heller strahlt der sprichwörtliche Morgenstern und desto stärker ist die Sehnsucht nach einer heileren Welt und einer besseren Zukunft.

Das können wir dieses Jahr im Advent wohl ganz gut nachfühlen, wenn es auch in der heilen Welt des Jesus von Nazareth nicht in erster Linie um Virenfreiheit ging, sondern eher um Gottes-, Nächsten- und Feindesliebe und ähnliche hohe Werte (die man in der Bergpredigt nachlesen kann).

Aber es gehört wohl alles zusammen, wenn man (mit dem Text eines wunderschönen alten Adventsliedes, hier in einer tollen Bluegrass-Version) ruft: "Vertreib das Dunkel unsrer Nacht durch deines klaren Lichtes Pracht": Gesundheit des Körpers, der Seele und auch der Gesellschaft.

Trauer und Ewigkeit

Das Jahr 2020 war (und ist noch) ein recht trauriges Jahr. Das kommt mir besonders in diesen Tagen zu Bewusstsein. Ich plane den Gottesdienst zum Totensonntag. Es ist immer traurig, sich an die Todesfälle und Bestattungen zu erinnern. Dieses Jahr ist der Totensonntag zusätzlich noch eine Erinnerung an diejenigen, die in unserer Gemeinde im Frühjahr in der ersten Corona-Welle verstorben sind. Das waren graue Tage, trotz des schönen Wetters, und ich hoffe, sie wiederholen sich in dieser Art nicht mehr.

Der Totensonntag heißt auch Ewigkeitssonntag, weil er uns in der Trauer daran erinnern will, dass wir Menschen ein Teil der Ewigkeit Gottes sind - sicher nur ein kleiner Teil, nichtsdestotrotz aber ein individueller und unverzichtbarer Teil.

In der Pflanzenwelt findet man als Verkörperung dieses Gedankens einen Baum: Die Trauerweide. Ihre hängenden Zweige entsprechen unseren hängenden Köpfen und Herzen. Ihr hoher Wuchs, ihr starker Stamm und ihre Pracht weisen uns darauf hin, dass wir Teil einer Welt sind, die größer ist als unser Leben.

Kleine Perlen

Der Rosenkranz ist eine sehr katholische (also anfassbare, konkrete, ausgefeilte und traditionsbewährte) Hilfe zum persönlichen Gebet. Die Tradition verleiht die Worte, und im "Durchgehen" des Kranzes und seiner Perlen erlebt und bedenkt die Beterin die Grundgedanken des Glaubens - nicht als Lehrtexte, sondern als Meditation.

Das Ganze ist ein sehr zeitloses Gebet, das die Stabilität des Glaubens transportiert und den Beter fest im unsichtbaren Reich Gottes verankern soll.

Im letzten Gottesdienst haben wir den Kindern einen "Fingerrosenkranz" geschenkt - eine verkürzte, verkleinerte Ausgabe des Originals. Und wir haben diesen kleinen Rosenkranz religionspädagogisch adaptiert: Fünf Farben haben die Perlen, und jeder Farbe kann man eine der grundlegenden Gebetsformen zuordnen: Grün steht für "Danke" - und man kann mit den beiden Perlen dem Schöpfer zweimal danken. Rot nehmen wir für "Bitte" und denken zwei Menschen, die uns am Herzen liegen. Blau ist "toll", führt uns in den Himmel, zum Lob Gottes und zu zwei Gedanken, die wir toll finden und unser Herz erheben. Gelb steht für das Licht, und das Licht muss dahin, wo es dunkel ist. Auch dahin muss und kann man blicken: "Schlimm" ist es, dass ...

So kann man mit Kindern die Grundformen des Gebets an diesem kleinen Perlenband ausprobieren und einüben: Danken, Bitten, Loben, Klagen. Eine Perle ist für den mitbetenden Erwachsenen, und eine gehört dem Kind.

Und die weißen Perlen? Weiß ist die Farbe Gottes - und deswegen gehört zu diesen beiden Perlen das Vaterunser - ein vor- und ein nachgebetetes.

Hebel-Wirkung

Johann Peter Hebel (1760 - 1826): Theologe, erster Prälat der badischen Landeskirche, Wegbereiter der Ökumene, Volksdichter, Lehrer, Kalendergeschichtenschreiber, und nicht zuletzt auch: Alemanne.

Mein Weg zu Hebel führt über das "Schatzkästlein des rheinischen Hausfreunds", ein kleines Manesse-Bändlein, das mir meine Eltern irgendwann in der Konfi-Zeit geschenkt haben. Dort ist eine Auswahl der Hebelschen Geschichten, Anekdoten, historischen Betrachtungen und Weisheiten versammelt. Das Büchlein ist eines der meistgelesenen in meiner Bibliothek.

Im schlichten Gewand der kurzen Kalendergeschichten verbirgt sich ein weltoffenes und kluges Denken, das das menschliche Leben mit einem Augenzwinkern betrachtet, manchmal ernst, manchmal heiter, meist mit Respekt, manchmal auch mit der Faszination am Ungewöhnlichen und Abgründigen, und immer auch mit der Perspektive des menschenfreundlichen Gottes.

Falls Sie einmal hineinlesen möchten, werden Sie auf dieser Seite aus Hausen im Wiesental fündig.

Dort, im Tal der Wiese, ist Hebel nämlich aufgewachsen. Dort, im Südbadischen, sind seine Wurzeln. Dort ist die Erinnerung an ihn immer noch sehr lebendig. Denn zu seinem Werk gehören auch seine alemannischen Gedichte. Man muss sie hören, in dieser wunderschönen Sprache, die wie Musik ist. Aus Ihnen spricht die Liebe Hebels zu seiner Heimat, zu ihrer Natur und zu ihren Menschen. Man kann diese Gedichte (als Nordbadener) eigentlich nicht lesen, man muss sie hören. Kostprobe gefällig? Dann werden sie auf dem badenkanal fündig (einfach "Hebel" als Suchbegriff eingeben).

Vielleicht spüren Sie dann auch die Wirkung Hebels auf seine Leser- und Hörerinnen: Man kann bei ihm Offenheit, Bescheidenheit, Gerechtigkeit und Liebe zu den Menschen lernen.

Am Anfang war die Vielfalt

An Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. Geburtstag feiern heißt (zumindest bei den Älteren - und da zählt die Kirche mit ihren 2000 Lenzen ja dazu) sich zurückerinnern an früher, an die Anfänge.

Mein katholischer Kollege und großes Vorbild Pfarrer Würz aus Herrenwies hat immer gesagt: "Am Anfang war die Vielfalt." Das ist eine treffende Beschreibung der alten Kirche. Bevor Synoden, Kanonisierungsprozesse, kirchenpolitische Abmachungen und staatliche Eingriffe die Kirche geformt und genormt haben, herrschte ein manchmal fröhliches, manchmal auch recht streitlustiges Mit- und Durcheinander verschiedener Glaubensformen.

Was für ordnungsliebende Dogmatiker ein Problem ist, kann für andere reizvoll und attraktiv sein. Das mag damals, in der Jugend der Kirche, gegolten haben. Aber auch heute lohnt es sich, die Verschiedenheit nicht als Problem, sondern als Vorteil zu sehen.

Es ist schön, dass wir im Moment gerade sehr unkompliziert und direkt zusammen Gottesdienst feiern, mal in der einen, mal in der anderen Kirche. Es ist gut, dass sich das jeweils verschieden anfühlt. Und es ist auch gut, dass die durch den Corona-Virus bedingte Konzentration der Gottesdienste auch von der Pflicht entbindet, vorrangig die alten Formen und Liturgien zu pflegen, und es ermöglicht, neu und unbeschwert Gottesdienste zu planen und zu feiern.

Das bringt - vielleicht und hoffentlich - ein wenig jugendlichen Schwung in unsere alten kirchlichen Knochen.

Also: Nehmen wir uns für Pfingsten vor, einander anzustecken - mit dem Virus der Freude und des Mutes.

Muttertag

Wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch (Jesaja 66,13a).

Sie sieht klischeehaft aus und ein bisschen unprotestantisch. Nehme ich diese Schutzmantelmadonna aus dem Dom zu Fulda aber unvoreingenommen wahr, sehe ich:

Eine starke Frau und viele kleine Männer.

Trost und Schutz.

Verantwortung für ein Kind.

Passt doch gut zum Muttertag! Der Katholizismus hat es verstanden, auch die mütterliche Seite Gottes in ein Bild zu gießen. Die "weichen" Tugenden, die Resilienz, die Stärke, das Aushalten, die Liebe, den Schutz, den Trost. Man kann sich über die Zeitgemäßheit dieses Bildes streiten, aber nicht über seine Berechtigung. Dass nicht nur "Vater" eine gute Metapher für Gottes Handeln an uns ist, sondern auch "Mutter", kommt oft zu kurz.

Deswegen gefällt mir der Vers in Jesaja 66 so gut: Auch starke, große Männer bedürfen des mütterlichen Trostes. Auch wenn sie es nicht immer zugeben.

Morning has broken ...

Morning has broken like the first morning

Blackbird has spoken like the first bird

Praise for the singing, Praise for the morning

Praise for them springing fresh from the Word.

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,

Dank für das Wort, dem beides entspringt.

Sie kennen dieses Lied, dessen erste Strophe ich hier wiedergebe: Vielleicht im englischen Original, bekannt durch Cat Stevens, der das Lied in den 70er Jahren einspielte. Vielleicht auch aus unserem Gesangbuch (EG 455), in der deutschen Übersetzung von Jürgen Henkys.

Lied und Melodie sind aber viel älter als diese beiden Fassungen. Die Melodie entstammt einem schottischen Volkslied. Schon früh im 20. Jahrhundert wurde sie für ein Weihnachtslied verwendet. 1931 dann dichtete Eleanor Farjean (1881-1965), eine Kinderbuchautorin und Lyrikern, den bekannten Text, der dann auch den Weg in unser Gesangbuch fand.

Sie tat dies, weil der Herausgeber der "Songs of Praise" ("Loblieder") noch ein Lied brauchte, das "für jeden Tag Dank sagt." Und so schaut sich Eleanor Farjean in dem Dorf Alfriston, in dem sie lebte, um, und dichtete "Morning has broken". In diesen schönen Frühlingstagen kann man die Stimmung des Liedes gut nachvollziehen und nachsingen.

In England wird das Lied gerne in Kindergottesdiensten gesungen - und auf Beerdigungen.

Vielleicht liegt das daran, dass wir Kindern vermitteln wollen, was uns angesichts der Endlichkeit des Lebens wichtig ist: Dass jeder Tag es wert ist, als Gottesgeschenk wahrgenommen und gelobt zu werden.

"Dank für das Wort, dem beides (der Morgen und die Lieder) entspringt" - vielleicht hilft uns die derzeitige erzwungene Ruhe, dieses Schöpferwort - "und siehe, es war gut" - nachzusprechen und wertzuschätzen, was Gott uns schenkt.

Geborgenheit

Bestimmt haben Ihre Kinder ein Kuscheltier.

Bestimmt haben sie sogar mehr als eines (eine Kuscheltierchallenge in unserem Bekanntenkreis brachte neulich erstaunliche Resultate).

Aber unter den vielen ist eines sicher ganz wichtig: Das Lieblingskuscheltier.

Es hilft beim Einschlafen. Es ist etwas Vertrautes. Es hat "Stallgeruch" (selbst wenn es kein Pferd ist). Es vermittelt Geborgenheit.

Warum tut es das?

Ein Kuscheltier ist ein Ritual in 3D. Es ist kein bloßer Gegenstand. Zu Ihm gehört mehr:

Liebe - der Mensch, der es geschenkt hat.

Heimat - Kuscheltiere gehören abends ins Bett.

Worte und Gesten - ein Gutenachtkuss, ein Gebet, ein Streicheln.

Das Kuscheltier im Arm vermittelt Geborgenheit und die Gewissheit: "In Frieden kann ich schlafen gehen" (Psalm 4,9). Und das Kuscheltier gibt Kindern die Chance, "erwachsen" zu sein und selbst einem kleinen Schutzbefohlenen Geborgenheit zu geben.

Viele Kinder werden mit Worten der Geborgenheit aus dem Psalm 91 getauft:

Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt,

wer im Schatten des Gewaltigen übernachtet,

der sagt wie ich über den HERRN:

Meine Zuflucht ist er und meine Burg,

mein Gott, ihm will ich vertrauen!

Er breitet seine Schwingen aus über dir.

Unter seinen Flügeln findest du Schutz.

Wie ein Schild schützt dich seine Treue,

wie eine Schutzmauer umgibt sie dich.

Du musst keine Angst mehr haben:

weder vor den Gefahren, die in der Nacht drohen,

noch vor den Pfeilen, die am Tag daherfliegen.

Du brauchst dich nicht zu fürchten:

weder vor der Pest, die sich heimlich ausbreitet,

noch vor den Seuchen, die offen wüten.

Denn er wird seinen Engeln befehlen,

dich zu beschützen, wohin du auch gehst.

Jeder Mensch braucht Geborgenheit - die Gewissheit, beschützt und beschirmt zu sein. Auch wir Erwachsenen - gerade weil wir wissen, dass unsere Existenz gefährdet und brüchig ist. Die Worte des Psalms gelten den Großen wie den Kleinen. Und sie tun allen gut.

Gelassenheit

Gott gebe mir die Gelassenheit,

Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,

den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,

und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Ich finde, wenige Gebete passen besser in unsere Zeit als dieses tiefsinnige, kluge und weltzugewandte Juwel. Das hat mich dazu verleitet, ein wenig nachzulesen.

Das "Gelassenheits-Gebet" wird oft fälschlicherweise dem württembergischen Theologen Friedrich Christoph Oetinger (1702-1782) zugeschrieben und "Oetinger-Gebet" genannt. Als solches ist es weit verbreitet und ziert zahlreiche Postkarten und Publikationen. Es stammt aber mitnichten aus Württemberg und auch nicht aus dem 18. Jahrhundert, sondern ist eine Schöpfung des amerikanischen Theologen Reinhold Niebuhr (ein sehr interessanter Theologe, politisch und sozial äußerst engagiert, Pazifist, später entschiedener Befürworter des Krieges gegen das Dritte Reich). Er hat es anfangs der 40er Jahre für einen Gottesdienst, den er in einem kleinen Dorf in Massachusetts hielt, verfasst. Von da an wurde es weitergegeben, oft verwendet (unter anderem von den Anonymen Alkoholikern) und in verschiedenen Fassungen überliefert.

Zu uns nach Deutschland kam es nach dem Krieg über eine Übersetzung des Kieler Theologen Theodor Wilhelm (der das Pseudonym Friedrich Oetinger benutzte - daher stammt die falsche Oetinger-Zuschreibung).

In der von Niebuhr bevorzugten Originalfassung lautet das Gebet so:

God, give us grace to accept with serenity the things that cannot be changed,

courage to change the things which should be changed,

and the wisdom to distinguish the one from the other.

"Courage" und "Serenity" sind die entscheidenden Wörter: "Mut" (um das zu verändern, was zu verändern ist) und "Gelassenheit" (um das zu akzeptieren, dem nicht abzuhelfen ist).

Ich finde, dieses Gebet aus der Krisenzeit des Krieges und seine beiden Tugenden, Mut und Gelassenheit, sind auch die beiden richtigen Tugenden für unsere heutige Krisenzeit. Das, was zu tun ist, müssen die, die handeln können, beherzt und mutig tun. Und wir, die wir abwarten und aushalten müssen, brauchen die Tugend der Gelassenheit mehr als alles andere.

Die Gelassenheit scheint mir im Moment die anspruchsvollere Tugend zu sein. Friedrich Schiller hat sie so präzisiert: Wohl dem Menschen, wenn er gelernt hat, zu ertragen, was er nicht ändern kann und preiszugeben mit Würde, was er nicht retten kann.

Wir

In meiner Ausbildung habe ich gelernt: Vermeide in einer guten Predigt eine „Wir“-Formulierung – denn „Wir“-Sätze vereinnahmen.

Aber in der Krise ändert sich vieles. „Wir“ empfinde ich in der heutigen Zeit angebracht. Die aktuelle Krise trifft jeden! Keine, deren Alltag sich nicht ändert. Wir alle sind von der Corona-Krise betroffen - ausnahmslos. Wir alle sollten uns in der Zeit der Isolation danach ausstrecken, Kontakt zu halten. Wir alle sollten versuchen, so gut es geht gemeinsam die Krise zu bewältigen.

Ich bin dankbar, wo dies geschieht: In Gondelsheim durch die Mitmach-Börse „Gondelsheim hält zusammen“. Badenweit ruft die ev. Kirche zum gemeinsamen Gebet auf - immer um 19.30 für jeden von zu Hause. Bundes– und europaweit ertönt von Balkonen, Fenstern und Gärten gemeinsame Musik. (Übrigens: neben der „Ode an die Freude“ gibt es EKD-weit ein gemeinsames „Der Mond ist aufgegangen“, das vielen noch von Kindertagen vertraut ist). Und es finden sich viele weitere Aktionen zum Mitmachen von zuhause. Will zeigen: In diesen Tagen kommt das Wir auf besondere Weise zum Vorschein. Menschen verbinden sich und zeigen sich solidarisch – Gott sei Dank!

Aber auch in der Corona-Zeit bleiben trotz der gemeinsamen Situation Unterschiede: Wir gehen unterschiedlich mit der Krise um. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten und Ressourcen, sind unterschiedlich gestrickt. Es macht einen Unterschied, ob ich eingesperrt bin in wenig Wohnraum oder ein großes Haus mit Garten zur Verfügung habe; ob ich mich gut im Verzicht üben kann oder mir der Verlust schwerfällt; ob ich mit Angst in die Zukunft blicke oder mit einem „wird schon werden“; ob ich den Maßnahmen der Regierung vertraue oder skeptisch bin; ob ich Erkrankte auf der Intensivstation kenne oder nur von milden Verläufen weiß – das ist (leider) nicht überall gleich.

Im 1. Korintherbrief findet sich ein starkes Bild: Die Gemeinschaft ist wie ein Leib. Jedes Körperteil (Auge, Hand, Fuß, ...) gehört dem Leib an, in aller Unterschiedlichkeit. Jeder hat eine eigene Gabe, die dem Ganzen dient und unentbehrlich ist. Das Interessante: Gerade die Christen in Korinth waren von Spaltungen bedroht. Gerade sie spielten ihre sozialen Stellungen und Fähigkeiten gegeneinander aus. Da mussten viele sehen, wo sie bleiben würden. Genau zu solchen schreibt Paulus: Ihr seid ein Leib! Bei dem Leib gilt: „Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit“. Da geht mich der andere an! Ich bin froh, wenn mir ein guter Umgang mit den neuen Umständen gelingt, aber ich vergesse den anderen nicht. Da weiß ich mich mit der Gemeinschaft verbunden und sage „Wir!“.

Vielleicht können wir in unserer globalen Weltgemeinschaft und in Gondelsheim etwas davon abgucken – und dankbar sein, wo das bereits passiert.

Ich wünsche Ihnen ein gutes Durchhaltevermögen, Gesundheit und Offenheit für den Andern und die Andere!

Ihr Lehrvikar Gunnar Berthold

Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Dass der Apostel Paulus in seinen Gemeinden und in der Alten Kirche bekannt und beliebt war, das wissen wir nicht nur daher, dass seine Briefe gesammelt und in vielen Ausgaben immer wieder herausgegeben wurden. Es ist wohl auch so, dass man schon früh anfing, Bilder von Paulus zu malen (wie obige Malerei aus der Paulus-Grotte in Ephesus).

Diese Bilder zeugen davon, dass Paulus eine sehr überzeugende und beeindruckende Persönlichkeit war. Vielleicht lag das daran, dass er kein strahlender Held war, sondern ein Mensch, der ebenso wie die anderen Christen mit Krankheit, Leid und Verfolgung zu kämpfen hatte.

Zwar streiten sich die Wissenschaftler über die genaue Auslegung der folgenden Worte (Beziehen sich die Qualen des Paulus auf eine Verfolgungssituation oder eher auf eine Krankheit?) - doch wenn Sie diese Worte aus dem 2. Korintherbrief Kap. 12 einfach ein wenig auf sich wirken lassen, wird Ihnen auffallen: Hier schreibt ein Mensch, der weiß, was Krankheit, Elend und Schwäche bedeuten: Damit ich mich wegen der einzigartigen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Stachel ins Fleisch gestoßen: ein Bote Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe.

Ein drastisches Bild.

Mir liegt es fern, Krankheiten als "Boten Satans" anzusehen, aber ein Anlass, die eigene Schwäche und Relativität zu erkennen (als einzelner Mensch und als Gesellschaft) - das kann ich wohl darin sehen.

Woher nimmt Paulus die Kraft weiterzumachen? Was setzt er dem "Boten Satans" entgegen, wie hält er die Schläge aus? Er sagt im Römerbrief:

Ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.

Auch ein starkes Bild.

Was mich daran beeindruckt: Was Paulus stark macht, ist eine Beziehung: Die Beziehung zu Gott, der ihm im Glauben sagt: Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Und die Beziehung zu seinen Mitmenschen, denen Paulus diese Liebe ausrichtet und weitergibt. Wohlgemerkt: Paulus schreibt "uns", nicht "mich".

Die Christen hielten damals zusammen wie Pech und Schwefel, und das machte sie stark, auch wenn sie als einzelne schwach waren. Am Ende konnte Paulus mit Recht sagen: Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig.

Das macht Mut, finden Sie nicht?

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht ...

... sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So steht es im 2. Timotheusbrief, Kap. 1, Vers 7.

An dieses Bibelwort muss ich denken, wenn ich montags bis freitags meine "Werktagspredigt" höre.

Diese Predigt hält kein Pfarrer, und man hört kein ausgesprochenes Bibelwort (wiewohl ich jedes Mal das Zitat aus 2. Timotheus 1,7 mithöre), und man braucht auch mehr Geduld und muss länger zuhören als bei einer meiner eigenen Predigten.

Aber: Ich höre immer Worte, die klug und abgewogen sind, die nicht verharmlosen, aber auch nicht dramatisieren, die den Geist der Weisheit und der Klugheit atmen, den Gott uns gegeben hat, und der uns hilft, unser Leben auch in schwierigen Situationen zu bewältigen.

Hören Sie doch auch einmal hinein, in den NDR-Podcast mit dem Virologen Prof. Christian Drosten.

Kein aufgeregtes Whats-App-Hin-und-Her, sondern fachkundige Aussagen. Man braucht dafür ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen, aber das können wir jetzt ja trainieren.

Passions-Osterglocke

Vor unserer Kirche wachsen in den beiden Baumscheiben Osterglocken. Im letzten Jahr gestiftet vom Ehepaar Gingerich und eingepflanzt vom Gärtner Hofmann, stecken sie nun ihre Köpfe ins Freie. Noch sind die Blüten nicht sichtbar, wohl aber schon zu erahnen.

Ein gutes Bild für die Passionszeit: Eigentlich eine bedeckte, dunkle Zeit, passend zu Flüchtlingskrise, Krieg in Syrien, Wetter, Corona-Virus und Tabellenstand des KSC. Eine absteigende Zeit, bis zum Tiefpunkt des Karfreitag. Eine Zeit, in der wir im Leiden Christi unsere Leiden sehen.

Aber andererseits eine begrenzte Zeit, die schon über sich hinausweist - wie die Knospe der Osterglocke schon die Blüte erahnen lässt.

Und so freue ich mich schon in dieser Passionszeit auf das blumengeschmückte Kreuz am Ostersonntag, auf die Unbeschwertheit nach Corona, auf eine gerechte und friedliche Welt (oder zumindest den Anfang davon).

Und ich freue mich fast auch ein wenig auf die Sperrung des Bahnübergangs (unsere ganz spezielle Gondelsheimer "Passionszeit"). Vielleicht wird es damit sein wie mit der allgemeinen Passions- und Osterzeit: Im Leiden liegt schon der Keim der Erlösung. In der Sperrung und Abgrenzung liegt schon der Beginn neuer Gemeinschaft. Wir werden im kommenden halben Jahr viele Gottesdienste in der katholischen Kirche feiern und bedanken uns jetzt schon für die Gastfreundschaft, die nicht nur vielen "Westlern" kilometerweite Umwege spart und barrierefreien Zugang zum Gottesdienst ermöglicht, sondern vielleicht auch zu einem vertieften Miteinander der Konfessionen führen wird.

Am 5. April starten wir mit einem ökumenischen Gottesdienst in der katholischen Kirche in diese spannende Zeit.

Alte Tradition, leicht unterschätzt ...

Immer Anfang März wird in aller Welt den Weltgebetstag der Frauen gefeiert - eine alte, oft unterschätzte, aber immer noch begeisternde ökumenische Tradition.

Die Idee des Weltgebetstags ist es, ein Gebet über 24 Stunden lang um den Erdball wandern zu lassen - ein Gebet, das Frauen in mehr als 120 Ländern der Welt miteinander verbindet. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen.

Der Weltgebetstag ist viel mehr als nur ein Gottesdienst im Jahr! Der Weltgebetstag weitet den Blick für die Welt. Frei nach seinem internationalen Motto "informiert beten, betend handeln" macht er neugierig auf Leben und Glauben in anderen Ländern und Kulturen. Die Verfasserinnen der jährlichen Gottesdienstordnung greifen in ihrer Liturgie meist gesellschaftliche Fragen auf, die den Menschen in ihrem Heimatland "unter den Nägeln brennen".

Durch das gemeinsame Engagement beim Weltgebetstag lernen sich Frauen unterschiedlicher christlicher Konfessionen kennen und schätzen. In vielen Städten und Dörfern gibt es dank des Weltgebetstags seit vielen Jahrzehnten enge Kontakte zwischen den Kirchengemeinden. Weltgebetstag ist gelebte Ökumene. Und hätten Sie es gewusst: Allein in Deutschland besuchen Jahr für Jahr rund eine Million Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche die Gottesdienste und Veranstaltungen rund um den Weltgebetstag.

Ein wichtiges Zeichen der Solidarität beim Weltgebetstag ist die Kollekte aus den Gottesdiensten. Sie kommt vor allem Frauen- und Mädchenprojekten weltweit zu Gute. Auch die internationale Weltgebetstagsbewegung wird jedes Jahr gefördert.

Wir feiern hier in unserer Gemeinde Weltgebetstag - am 6. März um 17:00 Uhr in der evangelischen Kirche. Die Gottesdienstordnung mit dem Motto: "Steh auf und geh!" wurde dieses Mal von Frauen in Simbabwe verfasst.

Herzliche Einladung! Übrigens: Auch wenn Frauen den Weltgebetstag erfunden haben - Männer sind willkommen.

... with four letters

If love was a word, I don't understand. The simplest sound, with four letters. "Wenn Liebe ein Wort wäre, ich würde es nicht verstehen. Ein einfacher Klang, vier Buchstaben."

So beginnt ein Lied von Marlon Roudette, das ihn vor einigen Jahren berühmt machte. Es erzählt von enttäuschter Liebe und Liebesschmerz. Trotzdem ist es ein anrührendes Lied, irgendwie klingt immer noch Liebe durch, Zartheit und Sehnsucht.

Vielleicht braucht es, um die Liebe zu verstehen, sie zu vertiefen und sie zu bewahren mehr als nur ein Wort mit vier Buchstaben. Was bedeutet Liebe? Welche Worte fallen Ihnen ein?

Bei der Vorbereitung des Valentinsgottesdienstes sind uns eine Menge Worte eingefallen. Wir haben sie in ein Herz gepackt. Und am Freitag, den 14.02., packen wir sie im ökumenischen Valentinsgottesdienst in der katholischen Kirche wieder aus und schauen drauf, was Liebe bedeutet.

Was klar ist: Auch wenn uns Liebe nicht immer gelingt, wir brauchen sie. Zum Valentinsgottesdienst gehört auch immer der Segen für Paare und Liebende. Dahinter steckt der Gedanke, dass man Liebe nicht machen kann, sondern sie sich schenken und zusprechen lassen lassen muss. "Ich liebe dich" - diese drei Wörter geben Kraft, wenn sie von Menschen kommen, aber auch, wenn es Gottes Worte sind.

Segen, Geschenk, Kraft, Zuspruch - das sind schon mal vier Worte, die die Liebe umschreiben. Mehr davon gibt es am Valentinstag ...

Gottes Liebe geht durch den Magen

Meine Mutter erzählt manchmal noch von der Zeit, als nach dem Krieg die Amerikaner in unser Dorf kamen. Damals prallten Welten aufeinander: Besiegte und Besatzungsmacht, badisches Deutsch und amerikanisches Englisch, enges Dorf und weite Welt, von Pferden gezogene Bauernwagen und hochmechanisierte Armee, weiße kleine Mädchen und farbige große Soldaten.

Wie können Menschen den Schritt von der Trennung zur Gemeinschaft machen? Kann das überhaupt gelingen bei solchen Unterschieden?

Debattieren kann man nicht, die Erwachsenen sind sich zu feindlich und zu misstrauisch, es herrscht ein großes Ungleichgewicht zwischen den Dorfbewohnern und den amerikanischen Soldaten.

Die Kinder, darunter meine Mutter, haben sich an die Straße gestellt und "Schming Gum" gerufen (was man halt als kleines badisches Kind aus dem Wort "Chewing Gum" - Kaugummi so macht). Und die Soldaten haben Schming Gum und andere Sachen von ihren Jeeps geworfen oder den Kindern in die Hand gedrückt.

Ein kleiner Anfang. Er hat gezeigt: Verständigung ist möglich. Feindesliebe ist nicht ausgeschlossen. Und: Liebe geht durch den Magen. Selbst wenn es nur Kaugummi ist: Eine so grundlegende Angelegenheit wie das Essen verbindet Menschen.

Das Schming Gum war ein Vorgeschmack der weiten Welt und ein Vorbote der Vergebung und Versöhnung.

Die Kaugummi-Episode illustriert für mich gut einen wesentlichen Zug Jesu und eine wesentliche Errungenschaft des Christentums: Gemeinsames Essen verbindet über soziale, religiöse und weltanschauliche Grenzen hinweg. Jesus hat Essen als verbindendes Element genutzt: Er hat einengende Speisegebote, die Menschen unterscheiden und trennen sollten, abgelehnt. Er hat mit allen möglichen Menschen gegessen (was ihm nicht nur Beifall einbrachte). Er hat das gemeinsame Abendmahl als Ersatz für den Opferkult im Tempel eingeführt.

Das Christentum hat diese Tradition weitergeführt und es geschafft, Menschen unterschiedlicher Länder, Religionen und Schichten in diesem Abendmahl zu integrieren. Für alle war das gemeinsame Essen Ort der Begegnung mit Gott und seiner Liebe, die ganz offensichtlich durch den Magen geht.

Vielfalt und Einheit

Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem (aus dem Epheserbrief, Kap. 4).

Der Epheserbrief - man kann ihn mit einer Festschrift zu einem Vereins- oder Kirchenjubiläum vergleichen - gibt seinen Leserinnen eine Erkenntnis mit, die man auch heute noch hören kann: "Wir haben ja alle nur einen Gott."

Am häufigsten höre ich diesen Satz bei ökumenischen Begegnungen. Ich freue mich jedes Mal darüber.

Das Christentum musste von Anfang an damit umgehen, dass sehr verschiedene Menschen in den Gemeinden mittun und mitgestalten wollten; Reiche und Arme, Menschen aus jüdischem Hintergrund und solche, die die römischen Götter verehrten. Sklaven und Herren. Frauen und Männer. Leute in Nordafrika, Kleinasien, Palästina, Griechenland.

Verglichen damit ist das, was die verschiedenen christlichen Kirchen heute unterscheidet, ein Klacks. Mein alter katholischer Kollege, Pfarrer Würz aus Herrenwies, hat es so ausgedrückt: Am Anfang war die Vielfalt. Das sollte man nicht vergessen.

Wenn eine Vielfalt bestehen und blühen soll und alle sich gleichzeitig als gleichwertige Teile einer gleichen Religion verstehen sollen, dann braucht man einen Punkt, der Einheit schafft, ohne Vielfalt zu verhindern.

Es wäre schön, wenn dieser Punkt das Abendmahl wäre und alle Christen metaphorisch und tatsächlich an einem Tisch sitzen könnten. Das klappt heute (leider) (noch?) nicht (und hat auch schon in der Antike nicht geklappt, wie man im ersten Korintherbrief nachlesen kann).

Vielleicht war das in Ephesus auch schon so, denn das Abendmahl wird im obigen Text nicht erwähnt. Konkret ist unter den ganzen abstrakten theologischen Begriffen (Geist, Hoffnung, Glaube, ...) nur ein konkreter Vollzug der Einheit genannt: Die Taufe.

Es ist egal, wann, wie und wo jemand getauft ist: Jede/r Getaufte gehört zur Kirche Jesu Christi. Und da jede/r den Glauben anders lebt, ergibt sich daraus eine große Vielfalt. Das ist eine Stärke der Kirche, kein Mangel.

Ich erfahre das auch in meiner Praxis als Gemeindepfarrer: Die Menschen sind recht verschieden, sogar in der überschaubaren Welt rund um Gondelsheim. Aber es tut allen gut, an Ihre Taufe erinnert zu werden: Das ist so im ökumenischen Gottesdienst in Büchig, im Altersheim in Neibsheim oder im Konfi in Gondelsheim.

Und für alle soll die Erinnerung an die Taufe eine Ermutigung sein, sich einzubringen (und nicht sich anzupassen). Davon lebt die Kirche.

"... denn es fiel kein Regen im Land."

"Juda ist ausgedörrt. Die Vornehmen schicken ihre Diener nach Wasser; sie kommen zu den Brunnen, finden aber kein Wasser. Die Bauern sind um den Ackerboden besorgt, denn es fiel kein Regen im Land. Selbst die Hirschkuh im Feld lässt ihr Junges im Stich, weil kein Grün mehr da ist ..." - mit diesen Worten beschreibt das Jeremiabuch (Jer 14 - der Predigttext des kommenden Sonntags), wie sich vor 2700 Jahren eine katastrophale Dürre anfühlte.

Ein heißer, dürrer Sommer bei uns ist nicht viel dagegen, aber andeutungsweise können wir (selbst im Januar) erahnen, wie lebensbedrohlich der Mangel an Regen sein kann. Für andere, weniger begünstigte Menschen auf unserem Planeten sind die alten Worte aus der Bibel jedoch auch heutzutage katastrophale Realität.

Gleich wie hoch man den Anteil der Menschen an der Veränderung des Klimas ansetzt - Hitze, Dürre und Wassermangel sind elementare, lebensbedrohliche Erfahrungen. Und auch die mangelnde Klugheit der Menschen, damit umzugehen und Konsequenzen für ihr Handeln zu ziehen, ist ein Phänomen, das man vor 2700 Jahren schon finden konnte.

Neben Beispielen klugen und schonenden Umgangs mit Ressourcen gibt es auch in der Antike viele Beispiele von Umweltzerstörung und Raubbau. Die legendären Zedern des Libanon wurden schon im Altertum radikal abgeholzt, um Schiffe und Paläste daraus zu bauen. Überweidung, Bodenversalzung durch falsche Bewässerung, Ausbeutung des Bodens, Übersiedelung - all das ist schon lange dagewesen. Auch die Bevölkerungsstatistiken, die die Archäologen für das Land Jeremias und den ganzen den alten Orient aufstellen können, sprechen eine deutliche Sprache von zeitweisen katastrophalen Bevölkerungsrückgängen und gesellschaftlichen Zusammenbrüchen.

Wie reagieren die Verantwortlichen, die Ratgeber der Herrschenden, die Eliten? Das Jeremiabuch unterscheidet zwischen Propheten (diese kann man getrost zu den obigen Gruppen zählen), die "behaupten, Schwert und Hunger werde es nicht geben" und "beständiges Heil" vorhersehen, und anderen, die zur Umkehr, zur Verhaltensänderung mahnen und vor den Folgen, die mangelnde Einsicht hat, warnen.

Das Jeremiabuch gibt es, weil im Nachhinein klar wurde, dass die Mahnungen letzterer berechtigt waren. Die Taten der Menschen hatten negative Folgen. Die Ausbeutung der Natur zerstörte Lebensgrundlagen. Die unkluge Politik zerstörte Menschen, Städte, Gesellschaften.

Für das Jeremiabuch waren diese Taten "Sünde" - Ausdruck einer falschen Haltung zu Gott. Man könnte es vielleicht so ausdrücken: Wenn Menschen sich absolut setzen, das rechte Maß verlieren, sich nicht mehr als kleinen Teil des großen Ganzen verstehen, ihre eigenen Interessen über das Gemeinwohl stellen - dann haben sie (und damit alle) ein Problem.

Die Überbringer schlechter Nachrichten, die Mahner und Problematisierer, Leute wie Jeremia, bekamen oft eins aufs Dach, weil sie den Mächtigen nicht passten und schlechte Laune verbreiteten. Vielleicht wurden ihre Worte deshalb aufgeschrieben: Damit wir uns Zeit und die Mahnungen der Propheten zur Kenntnis nehmen. Damit wir lesend zuhören anstatt vorschnell zu reden. Damit wir nachdenken und nicht gleich Totschlag- und Bequemlichkeitsargumente auspacken.

Wie ein zerbrochenes Gefäß ...

Scherben aus der frühen Bronzezeit: Ich habe sie vor vielen Jahren vom Boden aufgehoben, als ich an einer Ausgrabung in Jordanien teilnahm. Archäologisch unbedeutend, da von der Oberfläche aufgelesen und nicht ausgegraben ... aber menschlich berührend:

Die Reste eines Kochtopfes. Die Wandscherbe eines großen Vorratsgefäßes. Der Boden eines Kruges. Ein Teil eines großen Tellers.

Vor über 4000 Jahren waren diese Gefäße einmal vollständig. Eine Frau hat im Kochtopf etwas gekocht. Eine Familie hat ihren Getreidevorrat im Vorratskrug aufbewahrt. Aus dem Krug haben Kinder Wasser getrunken. Vom großen Teller hat man in froher Runde gegessen. Menschen haben gelebt, geglaubt, gehofft, gearbeitet ...

Jetzt sind Scherben übrig von diesen Leben. "Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß" - so drückt die Bibel in Psalm 31 die Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des menschlichen Lebens aus. Ein treffendes Bild.

Und ein zeitloses Bild: Junge Menschen sterben in Südtirol in einem sinnlosen Unfall. Buschfeuer verbrennen in Australien Häuser, Tiere und Menschen. Ein Transporter fährt in ein Auto und tötet eine Mutter und zwei ihrer Kinder. Im Nahen Osten droht (schon wieder, immer noch, ununterbrochen) Krieg.

So fängt das neue Jahr an. Wir werden auch 2020 mit Zerbrechlichkeit, Endlichkeit, Schuld und Trauer leben müssen.

Wie können wir das schaffen?

"Meine Zeit steht in deinen Händen" - dieser Satz des Vertrauens steht nur wenige Sätze nach dem Satz der Vergänglichkeit in Psalm 31. Wir können nicht leben ohne das Grundvertrauen, dass unsere Arbeit, unsere Liebe, unser Leben sich lohnen. Auch wenn alles begrenzt (manchmal allzu begrenzt) ist, ist es doch sinnvoll.

Der Psalm bettet diese Einstellung in das Bild der Hände Gottes, die die Lebenszeit des Menschen umschließen und diese zerbrechliche Kostbarkeit in sich bergen.

Ich wünsche uns, dass wir - den schlimmen Nachrichten zum Trotz - das Jahr 2020 mit Vertrauen angehen und das Beste daraus machen - mit Gottes Hilfe.

Die Weihnachtswelt ...

Die Weihnachtswelt - eine Welt, in der "der Wolf beim Lamm zu Gast ist, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegt, der Löwe Stroh frisst wie das Rind, der Säugling unbeschadet beim Schlupfloch der Schlange spielt" – eine Welt, in der "niemand Böses tut und Unheil stiftet": Nachzulesen ist die Beschreibung dieser Welt in Jesaja 11. Es ist eine Welt, wie wir sie uns wünschen, ohne Leid und Not.

Diese Weihnachtswelt hat oft wenig mit unserer Wirklichkeit zu tun - wenig mit der Wirklichkeit der großen Welt, die man täglich in den Nachrichten sieht oder liest, und manchmal auch wenig mit unserer persönlichen Wirklichkeit.

Die Weihnachtswelt mag wie ein naives Trugbild wirken, das sich nie erfüllen wird. Dennoch war diese erhoffte Welt schon immer Ermutigung, unserer Welt und unserer Wirklichkeit standzuhalten und sie zum Besseren zu verändern.

Ein besonderes Zeichen der Weihnachtswelt ist das Friedenslicht aus Bethlehem. Es kommt aus der Stadt, in der der Legende nach die Weihnachtswelt beginnt, die jedoch ebenso für den Unfrieden der Welt, für vielfaches Leid und Unheil steht. Das Friedenslicht zeigt: Wir Christen halten der un-heilen Wirklichkeit stand und gehen in tätiger Hoffnung einer besseren Welt entgegen.

Jedes Jahr wird das Friedenslicht von einem Pfadfinder in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet und nach Europa gebracht. In Bretten wurde das Friedenslicht am 17. Dezember in einem Gottesdienst mit den Pfadfindern in der Kirche St. Laurentius ausgeteilt. Einige Konfis holten das Licht von dort.

In unseren Gottesdiensten am Heiligen Abend können Sie dies Zeichen der Hoffnung, diesen Lichtblick der Weihnachtswelt, mitnehmen. Lassen Sie es zu Hause leuchten und geben Sie es weiter.

Und auch wenn das Weihnachtswetter die richtigen Kerzen vielleicht auslöschen wird - das Licht der Weihnachtswelt leuchtet auch in unseren Herzen. Dass dieses Licht nie verlischt, ist mein Weihnachtswunsch 2019.

Meines Herzens Zier ...

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen: Jede Woche ist der Altar in unserer Kirche neu und passend dekoriert (vielleicht sollte ich besser das schöne alte Wort "geziert" verwenden). Frau Schwarz überlegt sich immer eine neue Zierde des Kirchenraums - passend zu den Farben und Anlässen des Kirchenjahres. Ich bin jedes Mal beeindruckt.

In der Advents- und Weihnachtszeit erfährt die Zierde eine Steigerung, die die ganze Kirche umfasst und schließlich in der Aufstellung des Weihnachtsbaums gipfelt. Im Krabbelgottesdienst stellen wir dann noch die Krippe auf - dann ist die Zierde vollständig.

Es ist genauso, wie wenn wir uns für ein festliches Ereignis schön anziehen: Die äußere Zier ist Ausdruck einer inneren Feststimmung: Wir sind bereit für einen besonderen Anlass und für besondere Gäste. Wir zeigen uns von unserer besten Seite.

So zeigt sich auch die Kirche von ihrer besten Seite und ist bereit für besondere Gäste: Bereit für das Kind in der Krippe - Ausdruck von Gottes Nähe. Und bereit für Sie, die Sie in den Gottesdiensten dieses Kind treffen.

In einem alten Kirchenlied ist die Rede von Jesus Christus als "meines Herzens Zier". Der Treffpunkt von Gott und Mensch ist äußerlich die gezierte Kirche, aber innerlich das gezierte, vorbereitete, festlich gesinnte Herz.

Gott zeigt sich von seiner menschlichsten Seite. Und wir Menschen haben vor, uns an Weihnachten von unserer besten Seite zu zeigen, Herz zu zeigen, herzlich zu sein.

Nicht zufällig sind die Kollekten bis zum Heiligen Abend für die (Mit)Menschlichkeit, nämlich die Aktion Brot für die Welt, bestimmt.

Und nicht zufällig teilen wir am Heiligen Abend das Friedenslicht aus Bethlehem aus und denken dabei an die Sehnsucht nach Frieden, im Nahen Osten, aber auch in der Ukraine oder an anderen Orten der Welt.

Die Welt ändert sich da, wo in unseren Herzen Platz für Gott und Platz für unsere Mitmenschen ist.

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt?

Am vergangenen Wochenende stand in unserer Gemeinde (fast) alles im Zeichen der Musik und des Singens. Immer am ersten Advent gestalten Projektchor und Musikverein den Gottesdienst. Die Musik spricht, die Lieder predigen. Das tut gut. Manche sagen sogar, Singen macht glücklich.

Viele unserer Adventslieder stammen aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Vielleicht ist das so, weil damals besonders deutlich war, wofür der Advent steht: Erwartung einer besseren Welt, Hoffnung auf einen gerechten Herrscher, Sehnsucht nach Frieden, Bedürfnis nach Gerechtigkeit - all das vor dem Hintergrund einer bedrohlichen und unfriedlichen Welt. Die war damals nicht weit weg, sondern mitten in Deutschland, wo die Jahre 1618-1648 Vernichtung und Verderben in nie gekannter Weise brachten.

"O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf ..." Dieser Hilferuf in Form eines Liedes stammt von Friedrich Graf von Spee, einem Priester und Beichtvater in Hexenprozessen. Die Ungerechtigkeit und Willkür, die er dabei erfährt, weckt seine Sehnsucht nach Gerechtigkeit und bringt ihn dazu, ein Buch gegen die Hexenprozesse zu schreiben: "Persönlich kann ich unter Eid sagen, dass ich bis heute noch keine verurteilte Hexe zum Scheiterhaufen geführt habe, von der ich habe sagen können, sie sei schuldig. Ja, es gibt Teufelsgenossen - die Folterknechte und die Hexenrichter. Was da geschieht, ist Unrecht, Willkür und Mord."

Das ist eigentlich Advent: In der Dunkelheit die Sehnsucht nach Licht spüren und dafür tätig werden.

Friedrich Graf von Spee wird nach Trier versetzt, wo der Krieg wütet und Hungersnot und Krankheiten ausbrechen. Er engagiert sich in der Pflege der Kranken und Verwundeten. 1635 stirbt er an der Pest.

Die vierte Strophe seines Lieds lautet: "Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst' uns hier im Jammertal."

riecht gut, schmeckt gut und macht Sinn

Der (echte!) Zimtstern, den Sie auf dem Foto bewundern können, hat seine Ablichtung nur um wenige Sekunden überlebt. Kurz nach dem Foto zerging er in meinem Mund und hat mich mit seinem wunderbaren Geschmack erfüllt. Frau Wetzel hat die Sterne für unseren Seniorennachmittag gebacken; und da ich schon jenseits der 50 bin, durfte ich mitmachen und mitessen (um den Preis einer Andacht).

Um die Vorfreude, die Vorbereitung, den Vorgeschmack ging es unter uns Senioren. Und auch in der Familienkirche und im Adventsgang am 2. Advent wird es genau darum gehen: Wie Plätzchen, Geschmack und Duft, wie Adventskranz und Adventskalender unsere Vorfreude anstacheln und ausrichten.

So ein Zimtstern (ich schmecke ihn nach 5 Minuten immer noch) ist ein Vorgeschmack auf eine Welt, in der es den Menschen gut geht, in der auch arme Leute teure Gewürze und Backwaren essen können, in der es friedlich zugeht und gerecht.

Gerechtigkeit ist eine Hoffnung und ein Leitmotiv vieler alttestamentlicher Texte, die uns durch die Adventszeit begleiten. Der Wochenspruch ist einer davon: "Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer" (Sacharja 9,9).

Unrecht, Unfriede, Gewalt und Not waren damals ausgeprägter und existentieller als heute. Vielleicht haben die Prophetentexte deshalb eine so große sprachliche Kraft. Wo Unrecht herrscht, ist der Schrei nach Gerechtigkeit laut. Wo die Not groß ist, ist Hoffnung lebensnotwendig.

Prophetentext und Zimtsterngeschmack stacheln unsere Hoffnung an, indem sie einen Vorgeschmack auf eine bessere, gerechtere Welt geben.

Ich bin nicht der Meinung, dass wir alles Unrecht beseitigen können. Ich meine aber, wenn wir das Unrecht nicht mehr sehen und wenn wir aufhören, auf Gerechtigkeit zu hoffen (und entsprechend zu handeln), verlieren wir unsere Menschlichkeit.

Vaclav Havel hat es so ausgedrückt: "Hoffnung ist nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat."

Die graue Wand ...

"Das ganze Werk wurde damals im Grauton gehalten. Leider passt das großflächige Grau der Altarwand schlecht zu der jetzigen Gesamtkonzeption. Kritische Stimmen sind in der Gemeinde bis heute nicht verstummt, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten."

So steht es in der Broschüre zum 150-jährigen Bestehen der Gondelsheimer Kirche geschrieben, die Pfarrer Klebon, Alfred Hartkorn, Heinz Schwarz und Achim Frasch im Jahre 1992 verfassten.

Die Altarwand wurde 1957 durch den Maler Hans Goether (ich konnte leider bei Google nichts über ihn in Erfahrung bringen) gestaltet und markiert den Abschluss der Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten in der Kirche nach Ihrer teilweisen Zerstörung gegen Kriegsende.

Dem oben genannten Urteil stimme ich zu - besonders gut passt die im Stil der 50er Jahre gestaltete Wand nicht in unsere Kirche. Deren Erbauer Heinrich Hübsch rotiert vermutlich seit 1957 mit hoher Umdrehungszahl in seinem Grab.

Dass die Wand nicht "passt", lag aber - so vermute ich - in der Absicht ihres Schöpfers. Denn auch das, was sie abbildet, passt nicht zur klassischen Schönheit kirchlichen Glaubens. Hans Goether malte das Jüngste Gericht - den Gedanken, der auch in diesem biblischen Zitat steckt: "Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi" (2. Korinther 5,10).

Hans Goether nimmt Motive aus dem Matthäus-Evangelium auf (Sie können dies nachlesen in Matthäus, Kap. 25): Die Brautjungfern, die sich in fleißige und vorsorgende (mit Licht) und faule, nachlässige (unbeleuchtet) aufteilen. Die Angestellten, die mit Geld (Talenten) ausgestattet wurden und etwas daraus machen sollen, was zweien gelingt und einem nicht (weil er zu ängstlich ist und weder sich noch sein Geld investiert).

Eine abständige Wand in ernstem Grau mit einem unbequemen Motiv und ebensolchen Botschaften: Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Wir haben Talente (man darf auch mehr als Geld darunter verstehen), und wir sollen etwas aus Ihnen machen. Wir dürfen nicht nachlässig und faul sein.

Worauf sich unser Fleiß und unsere Verantwortung richten sollen, kann man ebenfalls im Matthäus-Evangelium nachlesen. Gerechtigkeit, Frieden, Barmherzigkeit sind die Werte, auf die es ankommt.

Sie fügt sich nicht ein, die ernste graue Wand. Aber überflüssig ist sie nicht. Ihre Botschaft ist wichtig.